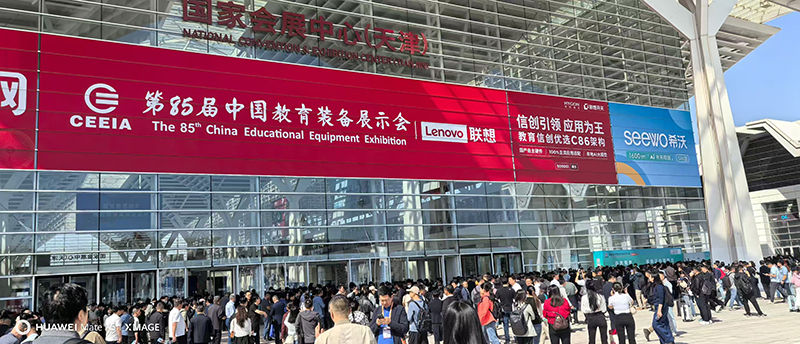

4月25日-27日,以“人工智能引领教育装备高质量发展”为主题的第85届教育装备展示会在天津市隆重举行。

本届教育装备展带给我最大的感触是“去繁就简,回归本质”。我的感触来自两方面的观察,一方面:与会者的目光从外形炫酷,功能强大的硬件与技术,转向注重个性化教学,核心素养导向的课堂教学改革。另一方面:与会者的目光从各种冰冷的量表和数据,转向有温度的主体--老师和学生,关注师生互动,思想碰撞与情感共鸣。

我的感触并非“一己之见”,我在本届展会同期举办的 "AI 赋能基础教育教学变革学术交流大会"上面找到了知音。交流大会专门安排了小学、初中和高中三节精彩的公开课,让大家对课堂教学改革的方向有了直观而深刻的认识。

首先,是小学科学课堂《古生物的多样性》,教师借助线上虚拟自然博物馆,带领学生“云游”北京自然博物馆,在虚拟环境中观察黄河象化石等珍贵展品。接着,是初中语文课堂《西游记》,老师运用AI技术模拟西游记的情境,让中学生穿越千年与故事的主角进行沉浸式对话。最后,是高中英语课堂《攀登珠峰:值得冒险?》,老师通过 DeepSeek生成珠峰地理数据可视化图谱,结合心理学 T型人格理论建立跨学科知识框架,还运用数字技术呈现攀登珠峰的过程。

如果说,中小学的课堂教学改革会考虑“小升初”和“初升高”的因素而选择循序渐进,小步慢跑。那么,没有任何升学压力的学前教育就可以“轻装上阵”“天马行空”。像学前教育领域的AR智慧教室、无边界科创空间等新型教育场景和学习空间,就给广大教育工作者提供了不少灵感和启发。

启示1:小学阶段的语文,可以通过数字技术和沉浸技术把庐山瀑布这个宏大场景“搬进”教室里面,让小学生扮演李白站在庐山瀑布前面感受诗人创作这首诗的意境。启示2:中小学的爱国主义教育,可以运用AR技术和MR技术,把红军长征过程中遭遇的夹金雪山,松藩草地等极端环境搬进教室里面,让中小学以红军的身份重走长征路,接受心灵的洗礼。

作为一名70后教育工作者,我亲历了中国教育从“教育电气化”到“教育信息化”,再到“教育数字化”这几个创新转型期,有幸亲眼见证了中国从教育大国走向教育强国的伟大征程。

我相信每一位教育工作者都能看到,世界教育发展史上,科学技术一直都是推动教育创新的主要力量,但只是之一。我们需要永远保持清醒的头脑,教育技术和教育硬件大概每十年就会迭代升级,只有教育的主体--老师和学生是永远不变的。

因此,科学越是发达,技术越是先进,我们越要深刻思考教育的本质:唤醒灵魂。